【家長講座】「如何培養幼兒的正面情緒及抗逆力」荃威幼稚園 |佛教金麗幼稚園

感謝港大教育系的邀請,為其進行的一項幼兒計劃,分別到荃威幼稚園及佛教金麗幼稚園與家長分享「如何培養幼兒的正面情緒及抗逆力」。 根據美國普林斯頓大學在2015年公布的研究,指學生社交和情緒能力與學業成績直接掛鉤。正面情緒及抗逆力需要愈早培養愈好,而不是「贏在起跑線」。多個國家的研究均顯示,較遲入學的學生之學術表現比早入學好,關鍵是小朋友預備好學習,而非父母為了子女能入名校而讓他們瘋狂學習。《資料來源:香港教育藍圖研究2017》 其實小朋友的社交和情緒能力培養,最重要的來源是身教,因此家長們在活動中也投入地學習,準備好與小朋友一同修練「內功」,很享受與這群充滿正能量的家長一同學習,更開心是愈來愈多父親參與其中。♥️💪💪💪… 祝父親節快樂! #社交情緒能力 #佛教金麗幼稚園 #荃威幼稚園 #港大教育系 #呼吸練習

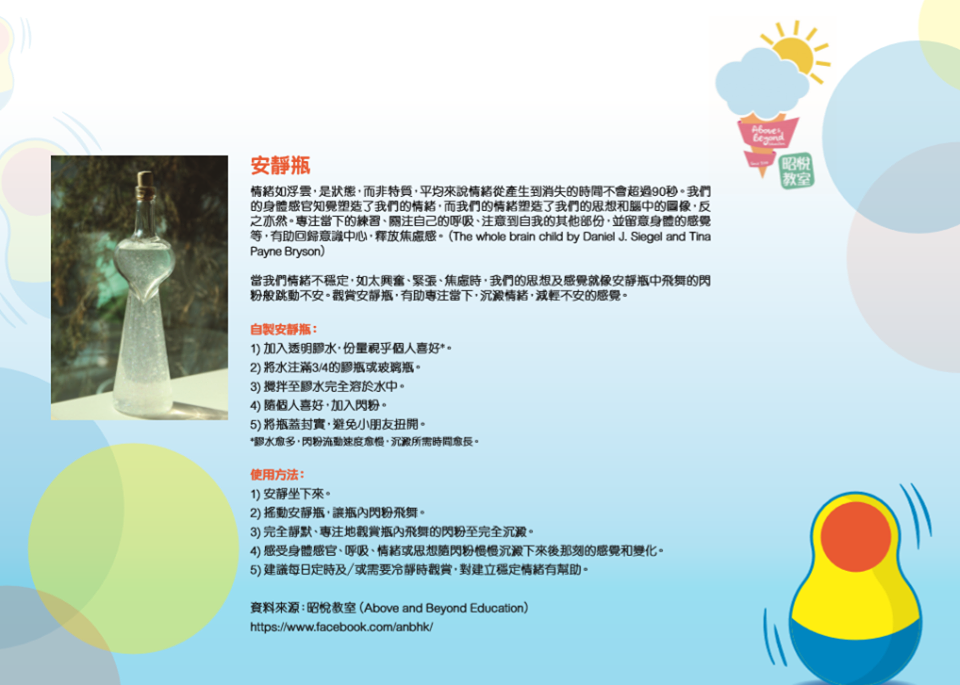

自製安靜瓶(Mindful Jar)

自2012在外地認識了「安靜瓶」後,便愛上了它。因此在2014年成立教室後,便會教每位學生自製及使用安靜瓶,包括幼稚園學生。曾經有一位幼童,幾乎每分鐘也坐不定,在每天觀看安靜瓶後的一個月,竟然可以「坐定定」地上課和寫字。 詢眾要求,希望分享後,更多家長可與小朋友一起持續使用,除了對改善情緒控制能力及專注力有幫助,亦可增進親子關係。 *溫馨提示: 1)自己的瓶自己做,幼兒也可在家長協助下完成 2)小學生及幼兒宜用膠瓶 3)請緊封瓶蓋,並叮囑孩子勿飲瓶內的水 #特別獻給佛教金麗幼稚園的家長 #大小朋友也愛安靜瓶

不讓小孩哭嗎?

在餐廳見證別人的家庭聚會,幼小的妹妹發現姐姐在玩手機,即伸手搶奪,爭持一會失敗,便哭閙示威。家長們為了安撫妹妹,力勸當天生日的姐姐拱手相讓。 妹妹得機後,即停止哭叫,可是另一邊廂的姐姐已忍不住流下委屈的眼淚。此時其身旁一位親友拿出iPad給她作補償,偉大的電子奶樽果然奏效。 先放下電子奶樽好壞的討論,如果你是那位家長,處理方法是否也一樣? 以不當方法處理小朋友的情緒,以換取來片刻安靜,後果可以很深遠。以上例子灌輸給孩子: – 只要哭便可為所欲為,得到想要的 – 助長妹妹的自我中心,不懂尊重別人,更助長妹妹日後哭閙更多,以此達到目的 – 培養姐姐成為一個不懂保護自己、只懂聽話、壓抑自己情緒、分清是非黑白的爛好人 建議家長應該: – 先了解妹妹哭鬧原因,可能只是被冷落,想引人注意、陪伴 – 抱著或蹲下身以同一視線跟她在一旁慢慢解釋,學習尊重姐姐的空間、等候、控制及延後享受的能力、借用的禮貌等….. 正念靜觀導師Bob的孩子跌倒受傷,大叫大嚷,分別有朋友給孩子糖果及扮鬼臉作安慰,被Bob謝絕,因這會給孩子傳達了哭喊和憤怒是不好的訊息,日可能會壓抑自己的感受和情緒, 他只是抱著孩子,確認和肯定他的痛,孩子說:「爸爸,撞傷頭很痛啊!」Bob回應說:「是啊!撞傷頭,很痛的。」慢慢地,孩子安靜了下來。孩子受了傷或受了驚,就讓他哭吧,也是對情緒的一種自然表達方式。 #情緒沒有好壞 #不要姑息威脅的眼淚

休學=優學?|Rita Ching |ohmykids

曾有家長對我說:「你是第一個人跟我說,孩子不用一條龍地以最短時間送入大學。」 為甚麼我們要急著以最短時間完成大學、拼命工作、賺錢,然後過著數十年不是自己想要的人生?「快」的意義又在哪裏? 每年開學不久,便收到家長為其剛升上小一的孩子救助,有因未能適應學校嚴厲規管及功課壓力,情緒開始失控,動輒狂哭、畫作漆黑、打自己、發惡夢等。曾有一位小一生從他口裏形容為黑店的補習社轉來,因為那裏的人都不會笑,全黑著臉,跟四周佈置一樣冰冷,因此他只上了一天便跑掉了。另一位轉過來的小三生,因每天被傳統補習社操練,完成八、九、十樣功課後,還要背書,成績趕上了,但人卻變得神經兮兮、自我形象低落,經常嚷著「想死」,更不滿地嚷著每天六時多起床,七時多回校補課,至晚上八、九時完成功課,才可停下來享用晚飯,然後就寢,「工時」之長比很多大人為甚,這位對什麼也唯唯諾諾的乖孩子,只懂囫圇吞棗地抄寫,卻完全不知道自己在抄什麼,難怪從他的眼神中看不到一絲神彩,卻只有不斷的垂頭嘆息,這些例子只是接觸個案中的冰山一角。 「少年不知愁滋味」早已過時得很。當教育成為大小家庭每日的重要議題及困擾,為爭學位、爭成績、爭贏在射精前而瘋,「教育」二字已由原本透過其過程,幫助學生學習掌控自己的人生,製造希望及可能性,變成令家長、教育工作者、學生透不過氣的巨石。設計教育政策原應聚焦在過程上,例如如何學習、如何製造學習興趣、學習動機是什麼,但當教育聚焦落在結果上,變成測驗分數,學生便會失去學習樂趣,學習便會成為數字化,帶來很多負面後果。記得當年新聞出現連續多天自殺個案時,我們看似不知愁的小學生,其實已偷偷在教室一角討論起自殺,還有幾位表示認同,雖然他們還未弄清自殺是什麼及其後果,只是他們也未學會如何活在壓力下呼吸。 幸好為了不讓學生「死」在教育過程中,已不少有心人為「走了樣」的教育尋求出路,當中包括由「牛牛姨姨」創辦的「優學體驗年」。「優學」即休學(Gap Year)一年,相信對不明所以的本地家長及學生而言這是個嚇人的名詞,休學豈非停學?!但在海外卻是很多學校、大學推崇的項目,包括著名的哈佛大學、普林斯大學等,甚至前美國總統奧巴馬的女兒(Malia Obama)獲哈佛大學取錄後,即選擇參加休學計劃,在一年後才正式展開大學生涯。 優學/休學絕不等同百無聊賴、無所事事;只是以不同形式學習、擴闊視野,透過課本以外的真實生活體驗成長,掌握紮實的生活技能,同時也是未來工作所需的技能。雖然「優學體驗年」在本地是大膽創新的嘗試,但休學計劃在海外卻愈來愈受重視,已有不少研究証明休學對參與的學生的個人及工作發展,甚至學業成績也有顯著的正面影響。因為參加者在當中找到「自我」、「甚麼對自己是重要的」(”a better sense of who I am as a person” and “what is important to me”),而不是不明所以地被告知答案,這對個人的長遠成長及發展尤為重要。 在平均七、八十年的人生中,如果利用一年時間,學會了認識自己、如何讓自己活得更開心、更有生命力、抗逆力及意義,一年又算得了甚麼?但願「優學體驗年」在未來日子的香港可以有更多發展的空間,而本地的教育又可以回歸成為生命的主體。Education is not preparation for life; education is life itself – John Dewey! (原文撮於本人於<休學年優學路>一書的一篇序言 休學=優學?|Rita Ching |ohmykids

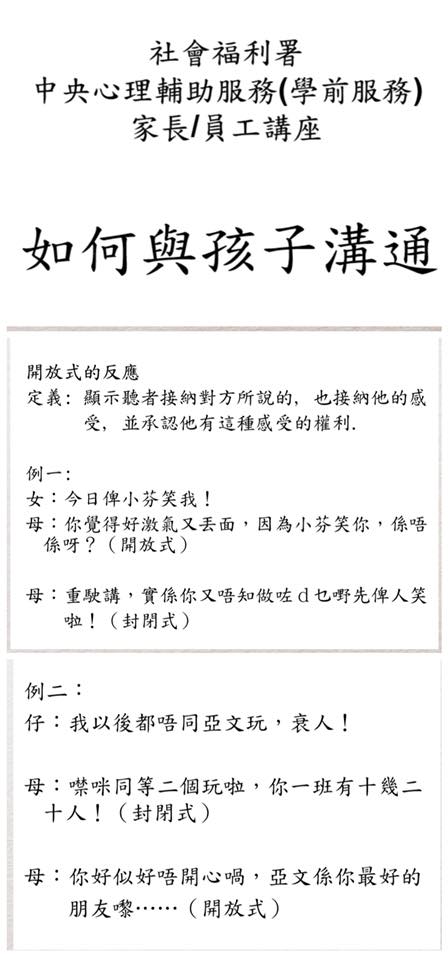

運用開放式語言II

上次討論開放式回應,無意中發現了社署於2010年的學前心理輔導講座的投影片(見圖),講者以「開放式反應」作為家長與子女溝通的建議方法之一。 可是投影片中的開放式例子,其實卻是封閉式的問法,只鼓勵對方回答「係」、「唔係」。(根據教育局文件,開放式問題會引發多樣性的答案。)但針對要處理孩子情緒的例子,我十分認同講者以封閉式回應以接納對方感受為開始。 封閉及開放式反應各有其用處,需視乎情況而不應一刀砌地運用。以圖中例子,家長需先處理孩子的情緒,建議回應: 1)先以封閉式回應以肯定/確認/說出孩子感受,與孩子的情緒腦袋連結,例子:「相信你而家好唔開心」或「你好似好唔開心喎」 2)然後以平和及關心語調、開放式回應,慢慢引導孩子以理性腦袋組織及思考,說出細節,例子:「佢因乜原因笑你/唔同你玩」或「你可唔可以講下佢點解笑你/唔同你玩」(「可唔可以」雖然也可能會引發單一回應,卻是以身教向孩子的權利表示尊重,孩子獲得尊重,更願意說出心中話)如孩子能解說,並與家長冷靜地討論事件,便是另一次鍛煉孩子的分析、解難、表達、社交能力、建立同理心、道德觀念的好機會,亦豐富了孩子的人生經驗,有助上層大腦的發展。

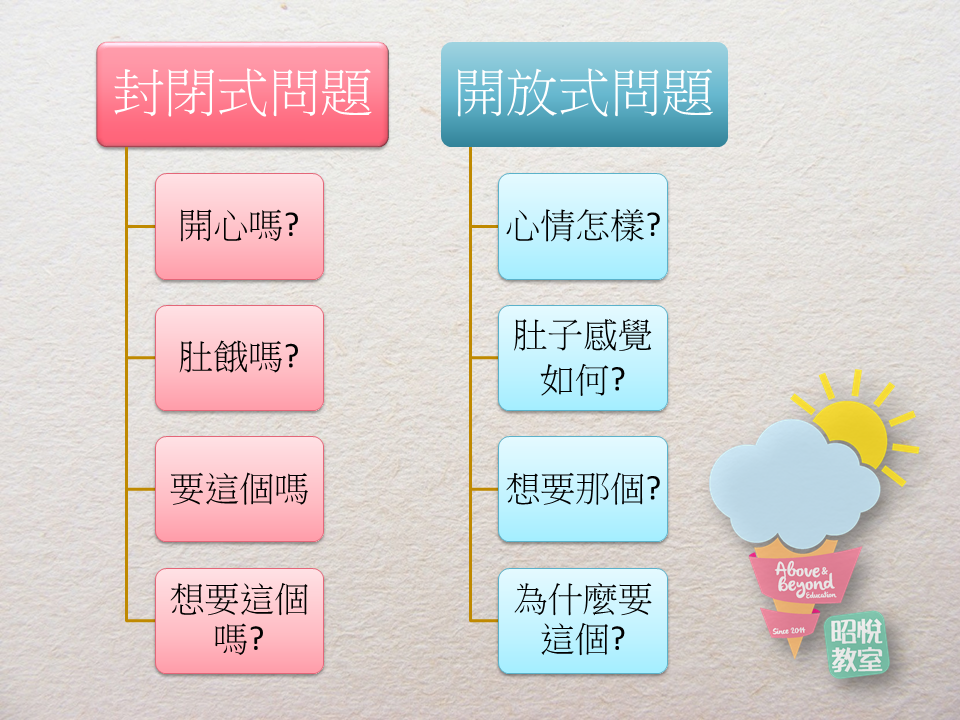

運用開放式語言 I

剛與一位家長討論如何令孩子為自己的學業/行為/選擇負責,其中一個關鍵是懂得運用開放式語言,讓孩子思考或一起商討解決問題的方法。 例子:你要媽媽/爸爸幫忙溫習嗎?❎這是封閉式語言,只會引導孩子答「要」或「不要」❎這是被告之的方法,不是孩子自己的想法,孩子會傾向不加思考,順從家長建議(特別是被習慣了順從便是乖、好的孩子)。 開放式語言的例子:✅你認為應該如何準備考試,或你打算如何溫習? 開放式語言對中小學生,甚至成年人也適用。如年紀較少未能想出方法,家長可以引導式從不同角度提出方法,與他討論每個方法的優缺後果,並讓他有真正的選擇,然後檢討結果。以下是一些適用於小朋友的封閉式和開放式問題例子以供參考。 開放式語言有助鍛煉孩子的大腦、增加自我了解,及培養獨立思考、解難、溝通、表達、分析及決斷能力,並可讓他明白日後要為自己的選擇/行為承擔後果。 祝天下所有身任母職的無償母親,天天也享受母親節般的快樂!

【老師發展日工作坊】|基督教聖約教會堅樂第二小學

上星期一,有幸與堅樂二小學 PS Holm Glad 及其合作「動手做」的EDiversity 教育大同團隊,渡過了一整天充實的老師發展日工作坊。 有了上次工作坊的默契,今次大家更投入「動手做」,由以增長思維活動融入教學的實踐四步曲,到健腦操及情緒、放鬆練習等,繼而一起計劃如何向遠景邁進。 為這群充滿教學熱誠、願意為學生福祉而不斷努力、學習及進步的愛心團隊感動,更為他們的學生感到幸福☺️😊💞 #GrowthMindset#PowerOfYet#BrainErgizers#Mindfulness#LearningByDoing#Vision#Passion

你的孩子懂得剝橙皮嗎?

這是一次小一年級家長講座,向在場百多位家長的問題,頓時一片沈默。 孩子不知橙有皮、提子有皮。。。已是過期笑話。 對現代孩子,我們不單過於保護,更過早拯救、阻擋、排除生活上的挑戰,剝奪他們嘗試、經歷、學習,甚至挫折的機會,後果是不久之後他們便被埋怨沒有解難、獨立、冒險及抗逆能力。 當孩子手腳有力,能夠行走及抓東西,便是教導做家務的時機,亦可培養孩子對家的歸屬感、責任感及同理心,是外判訓練不可能及。 還記得以前教室的幼兒班學生,很喜歡在下課時幫忙收拾自己用完的地墊及桌椅。相信你的孩子也可以! #做家務 #生活經歷 #獨立 #解難 #抗逆力 #責任感 #歸屬感 #同理心

【講座分享】如何在生活中培養孩子的抗逆力及增長思維 |「全城關懷學生行動日」|程沛玉

孩子怕輸、怕挑戰、沒自信、不願嘗試、很易放棄、不能從失敗中學習嗎? 為何一樣的挫敗,別的孩子可以比前進步,自己的孩子卻愈做愈挫敗、自暴自棄。原來我們日常語言、反應都在不知不覺影響了孩子,培養了這些行為及想法。 這都與孩子的抗逆力(AQ)有關。培養從逆境、失敗、挫折中爬起、學習,繼而反彈,跳得比前更高、更遠的態度和能力,其實比學會百般武藝去成功、贏在起跑點更重要。 如何在生活中培養孩子的抗逆能力及增長思維?可觀看教室校長在「全城關懷學生日」的分享! #抗逆能力#增長思維#原來被直播了#感謝大會拍攝

「全城關懷學生行動日」

感謝大家在過去的「全城關懷學生行動日」對「安靜瓶」的喜愛,兩個半天共送出近400瓶,連不完美的也被接納😊 小插曲:有兩位小兄弟在製作過程中因爭執而發脾氣,安靜瓶即時發揮功效,家長們見到也讚不絕口!🌟 教室校長也以故事形式分享如何建立小朋友的抗逆力及增長思維,連小朋友也學會!🤗 希望家長及小朋友也好好運用安靜瓶,更認識及接納自己的情緒,並與自己的情緒做朋友。 辛苦及感謝一眾工作人員及義工!