讓孩子發揮創意空間

導師:「你們在做什麼?」 學生們:「小息了,我們在野餐!」 給孩子空間,他們才有發揮創意的空間 圖註:攝於學生的自創野餐空間

【逆時代趨勢的TSA 】 程沛玉 |01博評

教室接觸很多家長都不是怪獸家長,只是太愛子女,為他們的將來憂慮,因而賠上了關係、時間、生活,甚至自己! 教室的成立便是希望抗逆流,為社會「製造只有成績、學位才是人才的錯誤訊息,只會製造家長、學生盲搶學位的恐慌」拆彈。 此文乃教室校長應傳媒邀請,嘗試解釋現今教育的部分謬誤。希望家長和子女都可以在猴年活出自己! 閱讀全文 【逆時代趨勢的TSA 】 程沛玉 |01博評

猴年超級喜悅

學生的自製揮春佈滿教室一隅! 願學生們都心想事成,學習中有「超級喜悅」! 為人父母及師表也和顏悅色!

小孩子 vs 小鞋子

小二生甲四處跟人說:「我穿了新鞋子,你們不要弄污它!」 小二生乙幾乎撞上甲,被他驚告一番後,心有不甘地偷偷問導師:「如果有人不小心弄污甲的鞋子,甲是否有權嬲?」 導師輕輕回答:「他當然有權嬲啦!」 小二生乙:「那我可不可以跟他說道理,叫他不要嬲!」 導師忍笑(因為孩子每次犯錯,我們都跟他說道理)回答:「你當然可以跟他說道理,但嬲是他的權利,你只可以儘力說服他……」 習慣跟孩子說道理,孩子才會講道理! 愛說道理的孩子,絕不會是壞孩子!

「怪獸家課」的迷思 |Rita Ching |ohmykids

做「怪獸家課」,賠上了孩子的心身靈,到底有沒有用?很多人,包括不少家長、老師都有一種想法,就是家課是有用的,因為「時間花得愈多,學習效果通常會愈好」。就如考評局唐創時先生早前所言,「適當的操練是需要的」,只要我們給足夠的時間讓孩子們去「練習」,他們必定能更好地掌握課程內容。 美國知名教育研究者,艾菲.柯恩(Alfie Kohn)的《家庭作業的迷思》(The Homework Myth)就是要打破這種誤導的「常識」。他首先回顧了大量有關家課能否改善學習的學術研究,結果是絕大部分的研究都未能證實小學階段的家課是有用的假設。而幾份普遍用來說明家課有用的研究,在方法學上均有嚴重問題,不能作準。 熄滅好奇心最好的滅火器 支持家課、操練(或練習)的人士,一般除了基於學習效能,還認為協助子女完成家課,可讓父母了解學校的課程與教學,家課能培養孩子的刻苦精神、好習慣和責任感。對於這些論調,柯恩認為是「可疑且毫無根據」的,更會帶來下列問題。 第一,大量家課會增加父母的負擔,許多父母工作回家後,唯一能做的就是幫助或監督孩子做家課,成為他們另一份「兼職」。 第二,過深、過量的家課會增加孩子的壓力,上學就如工作,家課就是無盡的「加班」。 第三,督促家課影響家庭關係,父母在「協助」子女完成家課的過程中,往往忍不住嘮叨、抱怨,甚至吼叫。而家課往往令親子關係異化為「親子協作」,是不少衝突的根源。 第四,愈多家課,愈少時間從事其他活動,包括親子閱讀、遊戲、交友、運動,甚至休息,「忙」已不是大人的專利。有些家長常認為孩子沒家課,只會「無所事事」、「打機」,難道培養孩子善用時間,只有家課這一道板斧? 最後,可能是最重要的一項,「怪獸家課」不但令孩子畏懼家課,甚至討厭學習,打擊他們的求知慾,成為「熄滅好奇心最好的滅火器」。 既然「怪獸家課」會帶來這麼多副作用,為什麼大部分學校和老師,還是以家課作為幫助學生學習的手段?是否真如支持TSA(全港性系統評估)一方所指,是家長的「無知」或學校和老師的「不專業」,以不適當的方法來「操練」孩子們? 當然,不少家長與教育界人士都視家課與操練為「必要之惡」(necessary evil),甚至覺得沉悶、重複、大量家課和操練,只是讓孩子早一點體驗將來必須面對的,例如所謂「壓力」。當然我們不是反對所有壓力,也不是反對所有家課,但面對現時「失控」的家課時,我們必須重新檢視家課在小學,尤其是初小的功能與數量。 為何我們不能信任孩子? 柯恩在書中亦點出不少成年人支持家課的理由,就是我們普遍不信任孩子,對他們怎麼打發閒暇時間有懷疑,並認為沒有明確的作業便無法有效學習。他指出這種想法正如管理學理論中的所謂「X理論」,認為「人類基本上懶惰,因此員工必須受到控制,被迫去工作」。但更多管理學的研究認為「Y理論」——「當人們認同所做的事情,受到尊重,會更落力工作」,更可信。他認為大量的家課,等同「X理論」假設,反映大人對孩子不信任。為什麼我們不能信任孩子,不以家課來填滿他們的閒暇,不能讓他們以自己的方法,建立個人興趣和探索周圍的世界? 不過,家長或老師的個人認知問題,並不能完全解釋「怪獸家課」的存在。柯恩直言,家課在美國蔓延的根源在於另一種不信任,就是政府或公眾人士對公立學校的教育品質的懷疑。他們認為要提升教育的質素,就是以「更嚴格的標準」來要求學校和學生,由遠離教育現場的官員和專家,對教學過程和細節,作鉅細無遺的指揮,並以標準化的測驗,來評估學校的教育成效。換句話說,在TSA中,被評估的並不是學生,而是學校和老師! 而家課在這個提高標準的過程中,扮演了重要角色,因為家課的形式模擬標準測試(如TSA)的題型,故此,家課和操練必然會對測驗成績或多或少有點幫助。因此公立教育學校中的品質保證機制(quality assurance)與家課和操練的關係就變得牢不可破。 公開測考監控學校 操練無可避免 只要TSA(或其他公開測考)一天存在,擔負着監控學校的功能,大量家課和操練以「提高」學習成效乃無可避免。無論學校或老師主觀上是否認同家課對學習有真正效果,只要是對TSA或Pre-S1(中一入學前香港學科測驗)等公開測考有裨益的,他們就會跟從主流或無奈地執行。 我們必須重申不是反對所有測考、家課,或給孩子壓力,但必須正視現在香港初小系統中,大量過深的「怪獸家課」,存在於不少學校,尤其是基層學校。家長和教育工作者當然應該反省,但有權設計教育制度的官員、專家,可能更有責任全面檢視我們的小學系統,以嘗試消除「怪獸家課」的種種制度誘因,令好人能做好事,而不是無奈地令家長和學校成為虐待小孩的幫兇。 本文由筆者與趙永佳是香港中文大學社會學系教授共同編寫,內容節錄自2016年1月26日《明報》觀點 (全文版: http://m.mingpao.com/ins/instantnews/web_tc/article/20160126/s00022/1453790761203)

放手不等於放縱,自由前先自律!|Rita Ching |ohmykids

註:圖中小一生掉下小食,不用提示,便第一時間拿工具清理! 放手不等於放縱,自由前先自律! 不少第一次探訪教室的訪客,對學生的評語均是「十分活潑」。教室家長們也坦言,起初擔心我們是「無王管」,幸好日子久了,會發現或從老師口中得知孩子的自理、自覺、獨立能力大大改善。 跟其他地方,我們的確給予學生較多自由,但自由不等於放縱,享受自由前必先學自律、權與責的平衡! 縱使是派對抽獎,為免小孩子不懂珍惜,甚至埋怨抽不到心頭好,會先說明權利和義務,禮物不是從天而降,抽獎有幸有不幸,如果不感恩、怕失望,孩子有選擇不參加的自由,一旦參加,就不應有怨言。 學生最喜歡教室小息的自由,但前設是先自定界線及罰則,失控過界便要承擔受罰。不論年紀,每天離開前要清理自己坐位,弄污地方當然更要清理。因此被罰時,他們自己也會說「抵罰」。 但放手不是不管,放手前,成年人應用經驗輕輕提示可能有的問題,以開放態度一起定下界線。舉例很多中、小學家長也投訴孩子沈迷手機,那多是家長送手機太隨意,禮物易送難收。建議如要獎勵,家長可以親子經歷取代物質,例如一起遊玩、旅行儲存共同開心的記憶,有助建立親子關係。 如果家長真的認為有需要送手機,也應該要求孩子分析或提出充分理由。家長不要做魔術師,孩子要求一出,睡醒便如願以償。決定購買前,應一起討論不當使用或其他可能產生的問題,例如沈迷、使用方式及時間等,曾接觸學校個案,有學生過度使出手機上網,最終月費過萬。如果孩子的自控能力不好,最好要求孩子訂下「過界使用」的罰則,還要嚴格執行。基於這種種約法三章,孩子們一般均願意承擔自己選擇的後果。 只有放手而不放縱,孩子才有自學自律的機會;只有培養孩子的自學興趣,孩子才有興趣學習。 現時坊間有很多課程,專門訓練孩子的控制能力、相處技巧、社交情緒、解難能力、創意、協作等社交及認知能力(social and cognitive skills),這些能力本應在日常生活中自然而然地學到。以前在公園、鄰舍、兄弟姊妹間的活動,便是最佳的社交及認知能力的學習平台。可是這些活動,甚至玩的時間在這一代都變得極為稀有。所以與其要孩子上這些專門課程,不如回歸生活中學習,這正正是教室讓學生在做功課期間有小息自由的原因,事實也証明這比很多專門訓練班更有效提升孩子的自理及自立能力。 孩子們:「爸爸媽媽,我們不是長不大,只是要點時間及空間。」家長們請也給我們時間及空間,喚醒孩子們被壓著的學習興趣。 放手不等於放縱,自由前先自律!|Rita Ching |ohmykids

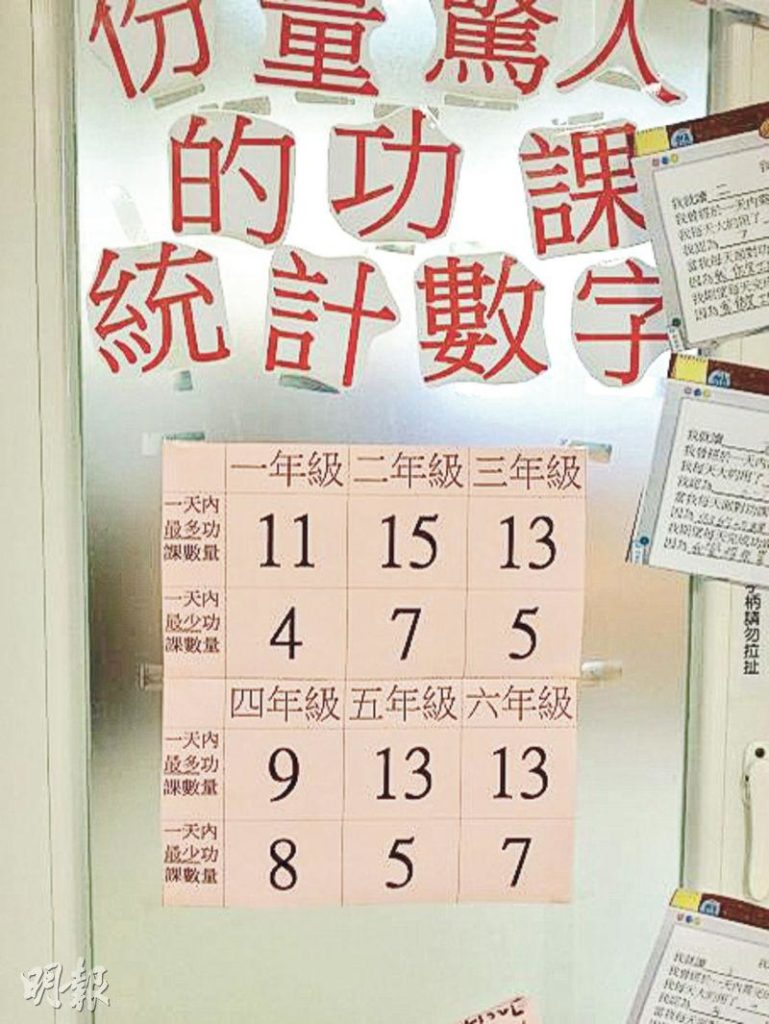

趙永佳/程沛玉:「怪獸家課」的迷思 |明報

教室校長與香港中文大學社會學系趙永佳教授對「怪獸家課」的分析見於今日明報《觀點》 美國知名教育研究者,艾菲.柯恩(Alfie Kohn)的《家庭作業的迷思》(The Homework Myth)就是要打破這種誤導的「常識」。他首先回顧了大量有關家課能否改善學習的學術研究,結果是絕大部分的研究都未能證實小學階段的家課是有用的假設。而幾份普遍用來說明家課有用的研究,在方法學上均有嚴重問題,不能作準……..「怪獸家課」不但令孩子畏懼家課,甚至討厭學習,打擊他們的求知慾,成為「熄滅好奇心最好的滅火器」……. 只要TSA(或其他公開測考)一天存在,擔負着監控學校的功能,大量家課和操練以「提高」學習成效乃無可避免。無論學校或老師主觀上是否認同家課對學習有真正效果,只要是對TSA或Pre-S1(中一入學前香港學科測驗)等公開測考有裨益的,他們就會跟從主流或無奈地執行。 我們必須重申不是反對所有測考、家課,或給孩子壓力,但必須正視現在香港初小系統中,大量過深的「怪獸家課」,存在於不少學校,尤其是基層學校。家長和教育工作者當然應該反省,但有權設計教育制度的官員、專家,可能更有責任全面檢視我們的小學系統,以嘗試消除「怪獸家課」的種種制度誘因,令好人能做好事,而不是無奈地令家長和學校成為虐待小孩的幫兇。 詳文如下: http://news.mingpao.com/pns/dailynews/web_tc/article/20160126/s00012/1453743912542

放手不等於放縱,自由前先自律!

不少第一次探訪教室的訪客,對學生的評語均是「十分活潑」。教室家長們也坦言,起初擔心我們是「無王管」,幸好日子久了會發現或從學校老師口中得知孩子的自理、自覺、獨立能力大大改善。 跟其他學習地方,我們的確給予學生較多自由,但自由不等於放縱,享受自由前先學自律,權與責的平衡! 學生最喜歡教室的小息時間,但享受小息的前設是先自定界線及罰則,失控過界便要承擔受罰。不論年紀,每天離開前要清理自己坐位,弄污地方當然更要清理。 縱使是派對抽獎,為免小孩子不懂珍惜,甚至埋怨抽不到心頭好,會先說明權利和義務,禮物不是從天而降,抽獎有幸有不幸,如果不感恩、怕失望,孩子有選擇不參加的自由,一旦參加,就不應有怨言。基於這種種約法三章,學生們也願意承擔自己選擇的後果。 只有放手而不放縱,孩子才有自學自律的機會;只有培養孩子的自學興趣,孩子才有興趣學習。 孩子們:「爸爸媽媽,我們不是長不大,只是要點時間及空間。」家長們請也給我們時間及空間,喚醒孩子們被壓住的學習興趣。 註:圖中小一生掉下小食,不用提示,便第一時間拿工具清理!

謝謝我們的學生

學生不會跟不喜歡的人學習, 學生不會對不喜歡的老師所教的科目產生興趣, 學生不會在不喜歡的科目取得好成績, 所以學生不喜歡上學,不喜歡讀書, 那也是學校和老師的問題,非單純學生的問題 謝謝我們的學生喜歡昭悅教室、喜歡小小導師、喜歡跟她學習。 我們也很喜歡你們呀!♥

被動式教學令人喪失自己「想做什麼」的能力 |Rita Ching |ohmykids

在剛過去的假期,帶了幾位中學生到野人的有機農場,體驗以枯葉及枯枝生火煮食、斬柴、學習有機耕作、玩爬樹屋、集體遊戲等。除了享受簡單快樂,城鄉差異,一些教育上的反思也徐徐而來。 在田裏摘下有機薄荷葉給學生的鼻子品嚐,他們的第一個自然反應是猶豫及往後退,心想從未接觸過薄荷葉的他們,不是應該以好奇心看待它嗎? 用五官體會不才是真正的學習嗎? 一般小孩子在還不知天高地厚,被世俗觀念洗禮前,會對什麼也好奇、什麼也想碰,甚至往嘴裏放,全仗五官學習,不知他們的好奇心到什麼年紀開始被蠶蝕? 現在的學習什麼也以書本為主,失去了五官體驗的學習,只是死記硬背,鯨吞與生活割裂的知識。 恐怕還有不少孩子未見過活魚、未見過橙的真身、未看過提子原是有皮的、未到過街市,更有「離地氣」的孩子,聲稱害怕到教室,因為害怕近北河街周遭最真實的生活環境。 在植入式教育下,不止創意思維、好奇心被壓下,也剝奪了學生對自己的感覺。香港的小朋友自小被教導要討好及滿足大人的要求,只有這樣才是好孩子,才可以得到大人的讚賞、令大人有面子,孩子才在有條件下有得到信心,但那信心不是發自內心、相信自己的「自信心」。 筆者接觸很多中學生,一年比一年沒自信,沒了自己,怕回答問題、怕問問題,怕突出自己,怕講錯(非標準)答案,別人的評價比自己的想法重要,日復日活在別人陰影下。曾聽有不少學生說討厭自己情緒化、怕自己不被接受,也有學生討厭自己變得世故,只懂說討好大人的說話。 這解釋了為何這一代中學生多沒自信,別人的聲音永遠凌駕自己的意見,只懂討好及跟隨大眾的步伐而生存,連發出自己的聲音、意見也不敢,每天誠惶誠恐地活著在別人壓力下,那樣的人生會有真正的快樂、會有抗逆能力、會活出彩虹嗎? 社會愈進行,人對自己的感覺好像愈退步。很開心知道跟香港教育同樣是被動式的台北,早前宣佈廢除規定式的寒暑假作業,讓孩子決定自己想學及做什麼,因為台北市長柯文哲看到現今的「孩子從小被教導要做什麼、不要做什麼,因而喪失自己「想做什麼」的能力。 」 雖然有意見擔心孩子不知道要做什麼,那只是大人對小孩的不信任,對老師的能力不信任,甚至是老師對自己的不信任,擔心能否從餵伺式的教育方法改變過來,在教育中的角色由主導變為引導。不改變不信任態度,請不要投訴新一代沒有創意、解難、自主…的能力,更不要投訴沒有足夠的人才帶領新科技及經濟體系下的社會。 引用柯文哲的想法,讓孩子「開始想」就是一個起點,要讓孩子開始相信可以做自己的主人、可以決定自己的命運,才願意為自己的行為負責。我的經驗告訴我,尊重孩子、相信孩子,孩子的表現經常超乎我們的想像,更給予我們源源不絕的靈感及動力進步。 閱讀全文: 被動式教學令人喪失自己「想做什麼」的能力 |Rita Ching |ohmykids