為一位專橫自負的母親。輸掉一整代人 | Rita Ching |ohmykids

有見近日有「父母官」在媒體上分享「教仔論」。筆者因工作關係,面對的不止兩位孩子,是數以萬計的大、中、小學生,嘗試以正向教育及社交情緒教育為基礎分享拙見。「當子女要媽媽俾嘢佢,又或是不喜歡讀書、要這樣那樣」,如果他要什麼便給他什麼,是否便是縱容他的任性行為、是否會影響孩子的成長? 首先從正向教育及社交情緒教育出發,在任何情況下也絕對反對體罰,更不可能接受用棍、用煙、用膠彈等任何暴力對待子女。 「當子女要媽媽俾嘢佢」,俾他是否縱容?答案是絕對不是。如以不喜歡讀書為例子,更不是問題,21世紀需要的人才是有創造力、有獨立及批判性思考,而這些能力不是唯命是從、讀死書之徙可享有。如家長只從自己角度出發,又跟不上時代的轉變,永遠守舊地認為自己是對的,不停像壞了的聲帶,重複論調及陰謀論有外人煽動,不會有真正的親子溝通。 根據海外的研究顯示,要求子女盲目地聽話的「磚牆型」家長,對一切都實行規律化及高度控制,較少真正的溝通及家庭溫暖。而此類家長的孩子只會很聽話,但獨立性及自信心則相對薄弱。相信這位「父母官」的孩子也是,否則不會遵從吩咐不回港探親,卻讓無數別人的子女受苦。 不論年齡的孩子都希望被公平、真誠對待。我們的孩子就是看不見這位父母官的真誠,口口聲以對某死者家屬交代為借口,但對無數南Y海難死者的父母子女來說,誰來向他們交代。 我們的孩子在學校學會分辨善惡真僞,他們表達訴求不會胡亂向人發洩,反而父母官聘用的打手,不但過度使用暴力打別人的孩子,還不分青紅皂白,把路人、記者、牧師等也追打、辱罵、攻擊,然後把打手濫用的公權,淺化為過勞的情緒,反而被打的孩子變成暴徒,還對他們秋後算帳,不要說孩子不服,稍有人性的人也不會服。 根據自己過往的經驗,任何有行為或情緒問題的孩子,背後總由一位或以上的成年人的不當做法迫成。如果家長經常堅持己見,無論孩子如何表達,任何專家、領袖等勸告也聽不下,孩子長期被抑壓下的不滿,最終會變成反叛的力量,這才是影響孩子的長遠成長。 其實孩子是我們的一面鏡子,如有不同意見,作為家長的應該打開心扉,先聆聽及確認孩子的情緒及需要,再作多方面的反思,以平等對話方式溝通。而不是堅持自己的立場,在過程中火上加油,不停以挑釁性語言剌激對方。 借用網上流傳一位過氣江湖大佬的分享:「一個人最錯的時候,就是覺得自己啱哂的時候」,很值得家長參考。 這幾天有不少本著初心參與靜坐的年輕朋友、學生,他們沒有衝,只是想在現場支持或幫手的都沮喪地哭著問我:「為何香港是這樣?我實在接受不了!」我無語,只有慚愧! 我們真的要為一位專橫自負的母親,而輸掉一整代人、輸掉我們的未來嗎! 為一位專橫自負的母親。輸掉一整代人 | Rita Ching |ohmykids

【社交情緒課程】完滿結束|基督教聖約教會堅樂第二小學

一如往常在課堂中問學生「現在的心情如何」,學生紛紛把手放在地上表示不開心,因為是最後一堂😢😢😢。有學生問幾時上第11、12。。堂? 全級四班小一生的十節「社交情緒」課程終於完滿結束👏🏻👏🏻👏🏻,多謝學生們的喜愛和你們滿滿的祝福和謝意❤️❤️❤️我們也捨不得你們呀😭😭😭 學生喜歡上課或許就是教學的最基本目標🤗🤗🤗,至於他們的真正改變容後公佈😜 #感謝堅樂第二小學的支持 #感謝各有心老師的幫助 #教學相長的寶貴經驗

孩子的負面行為只是表癥 | Rita Ching | ohmykids

「坐定定、安靜地學習」應該是大部分家長對孩子的告誡,亦是老師心目中好學生的潛規則。我們常迷信垂下頭、「周身郁」、無時停的學生便不是在聽書、不是在學習,但筆者最近以第一身的經驗打破了自己也有的「迷信」。 正在為一小學的全級小一學生進行十節的社交情緒課程,當中有位患自閉症的學生,上課時總活在自己的世界,從不跟指示參與活動,甚至大部分時間是藏身桌下,把玩他自己安排的文具,心想他大抵學不了什麼,但就在第二課,他突然從桌下冒起來答問題。 某天遇上他媽媽,她訴說以前孩子放學後總不願說什麼,最近他多了分享,然後拿著其中一課活動的工作紙,開心地分享孩子向她解說紙上的每個畫作,那正好是課上內容。筆者聽罷心中閃過一絲興奮和愧意,興奮是他能掌握課程內容,縱使他沒有正眼地望著筆者上課;慚愧是自己曾經忽視和低估了他。 比較課程中各班學生的學習情況,很多時能夠記下課堂內容,並回答問題的多不是坐定定的乖學生(或許只是乖學生害羞)。最意外的是比較當中已完成課程的兩班學生,在第十堂中最能夠說出過去所學的,是佔最多SEN(特殊學習需要)學生,秩序最混亂的那班。他們明明就是經常吵嘴、坐不定、不專心的一群,但想像不到他們學到和記到的卻是最多。 課程中要求學生每日自行填寫「心情日誌」,開始前大家也不看好學生能完成,因此向學生許下承諾,最能緊持完成最多日誌的學生可獲贈神秘小禮物一份。在十堂後的確已有約一半同學遺失了日誌,但教人意外的是最終兩班的得獎者都不是被公認的乖學生。其中一位在開課初期曾展示出抽離和不合作的態度,情況改變的訊號來自他愈來愈積極地舉手答問題,甚至有次他舉手後,即肉緊地抓著筆者說「你看到我舉了手嗎」。因此在宣佈結果一刻,各同學也感意外,包括兩位得獎學生。 環顧個人經驗,所接觸的大、中、小學生,普遍是愈高年班,愈逃避發言。那小學生愛舉手發言看似是理所當然,卻並非是必然。其實在開課之初,每班學生也是愛理不理,只是隨著互相認識日深,互動關係日增,反應才漸見踴躍,縱使他們很多時是爭著舉手,被點中後卻是一臉無語,令人啼笑皆非。 學生舉手、發言、發問似乎是他們對課堂投入度、師生關係的探熱針。筆者相信不管那個年齡層的學生,也希望被關注、被聆聽、被尊重,可是在單向、封閉、一言堂的傳統教學模式,除了思想,身體也難以得到自由,很難刺激思維、鼓勵發言、發問的互動文化。同樣地,孩子做功課時為什麼一定要「坐定定」?回想以前教室有不少學生,也喜歡站著做功課。 當然筆者不是想以偏蓋全,其實不同孩子有不同的學習模式,學生的學習效能,除了關乎教學技巧,師生和親子關係同樣重要,學生不會有興趣跟不喜歡的人學習。而課程的領悟提醒了自己不要「迷信」學生「坐定定、眼定定、靜嚶嚶」才是學習,要有勇氣接受學生不一樣的行為、反應和挑戰。

孩子只能開心、聽話?找出負面行為的原因以免悲劇發生|程沛玉 |HK01親子

化悲憤於文章

「一個人最錯的時候,就是覺得自己啱哂的時候」,見到口口聲聲話自己係母親個位就想起呢句說話。

//不論年齡的孩子都希望被公平、真誠對待。我們的孩子就是看不見這位父母官的真誠,口口聲以對某死者家屬交代為借口,但對無數南Y海難死者的父母子女來說,誰來向他們交代。//

【社交情緒課程】情緒管理桌遊

亂跑亂叫的脫韁野馬🐎🐎🐎🐎 一秒也靜不下來 一小時候後溫馴如綿羊🐑🐑🐑 可是要改變腦部現有迴路🧠 要綿羊定型成為日常習慣 仍需很大的努力💪🏻💪🏻💪🏻 #特事特辦小組 #情緒管理桌遊 #塑造腦部新迴路

【家長講座】浸信會天虹小學

「感謝講者的分享,愛用一生改變世界。」 一位家長在昨天講座後的留言💓💓💓😇言重但窩心!感動中🙏🙏🙏🙏🙏! 感謝天虹小學家教會的邀請!

全城關懷學生行動日

好多活動比小朋友玩,跳氣墊不倒翁、扭波、畫畫、聽故事。 當然唔少得教室比小朋友自製安靜瓶的攤位,仲有b. wing 海報同為老師加油的貼紙派發… 今、明兩日至晚上九時,快d黎啦! #感謝義工們的幫助❤️

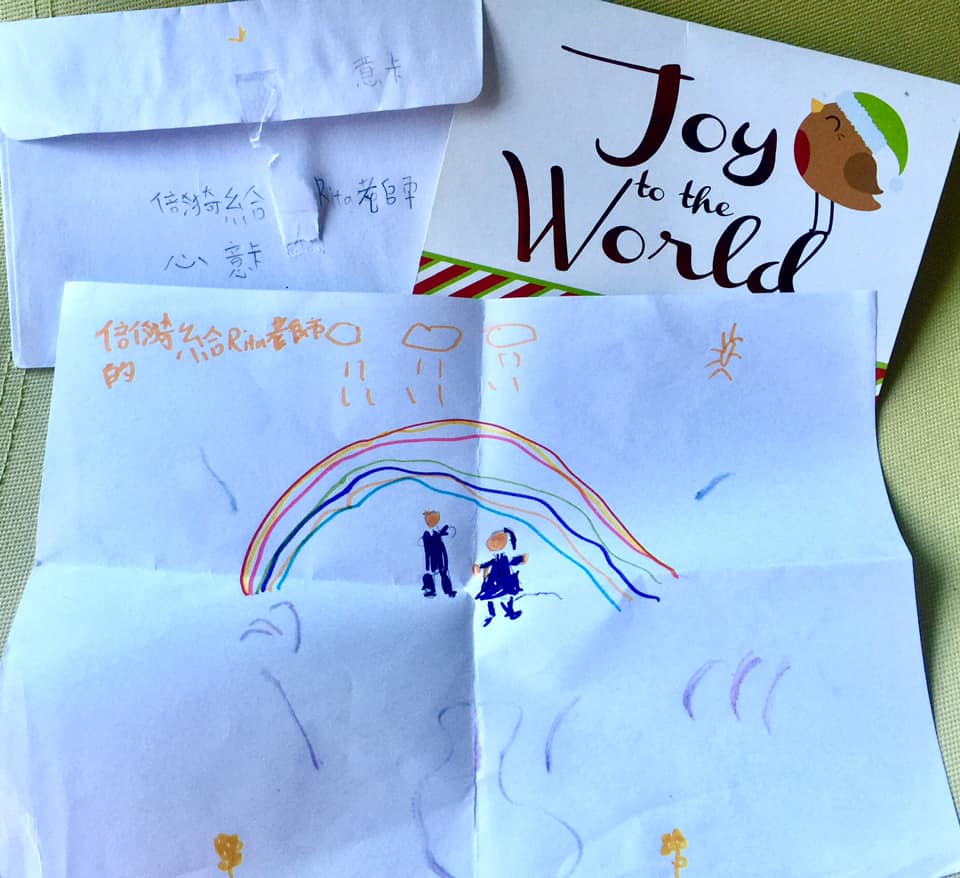

【社交情緒課日誌】小小心意卡

2019-04-22 「復活」給人死而後生的喜悅 正如情緒,悲喜交織著我們的人生 情緒由產生到消失平均只有90秒 每種情緒也是我們內心的一種啟示 情緒沒有好壞之分 很有心意的心意卡💝 每個人頭上都有雨雲、彩虹及太陽 難道6、7歲的你已參透人生 😍🥰💓

學習一定要坐定定?要有勇氣接受學生不一樣的行為|程沛玉 |HK01親子

有位患自閉症的學生,上課時總活在自己的世界,從不跟指示參與活動,甚至大部分時間是藏身桌下,把玩他自己安排的文具,心想他大抵學不了什麼,但就在第二課,他突然從桌下冒起來答問題。 某天遇上他媽媽,她訴說以前孩子放學後總不願說什麼,最近他多了分享,然後拿著其中一課活動的工作紙,開心地分享孩子向她解說紙上的每個畫作,那正好是課上內容。 不同孩子有不同的學習模式,學生的學習效能,除了關乎教學技巧,師生和親子關係同樣重要,學生不會有興趣跟不喜歡的人學習。而社交情緒課程的領悟提醒了自己不要「迷信」學生「坐定定、眼定定、靜嚶嚶」才是學習。 全文見此: HK01 : 學習一定要坐定定?要有勇氣接受學生不一樣的行為|程沛玉

【家長講座及工作坊】「動腦不動氣處理孩子情緒」|基督教聖約教會堅樂第二小學

2019-04-11 一連三節「動腦不動氣處理孩子情緒」的家長講座及工作坊,從理論到實踐;從處理孩子的情緒到梳理家長自己的情緒;從過去、未來的思緒回歸當下的意識中心、體味五感。 感恩家長們的欣賞及支持,紛紛表示明白社交情緒及身教的重要,還希望加時、加開工作坊,更特意致電老師給予讚賞🙏🏻🙏🏻。 當然更要感謝堅樂第二小學的信任和給予的機會! 家長、學校、學生的支持就是我們的💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻