【教師講座】賽馬會「感.創.做」|基督教聖約教會堅樂第二小學

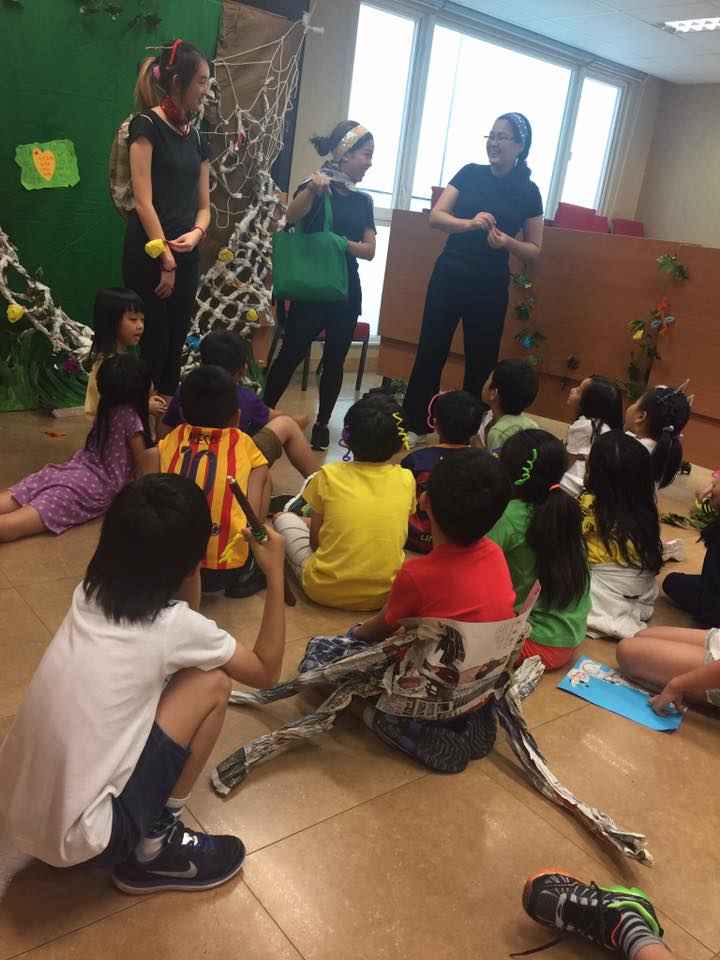

很開心應EDiversity 教育大同邀請,為其賽馬會「感.創.做」大本營 Jockey Club ‘Learning by Doing’ Academy 的合辦機構堅樂第二小學分享,認識這群敢於接受變革、挑戰的老師。 學校由去年開始試行把下午課堂改為「動手」學習,學生由被動式的學習過渡至自主學習,需要摸索自由與自律的界線、朋輩間及學校的界線,過程對老師或學生自己確是一大挑戰。 但這正正是學生將來投身社會所必須的生活技能,它不能單靠書本讀回來,必須透過「實驗」學會。學生間的互動(實驗)、碰壁愈多,愈能豐富他們的生活經驗及技能,故愈早學會,學生的生存能力愈強。因此過程焦點不在個別學生的行為及常規秩序,更重要是以集體討論、分析,以朋輩間的影響,共同建立團體所能接受及尊重的文化。從腦神經學角度,討論這些新經驗過程中,同時在鍛練大腦,建立學生的分析能力,自我了解、同理心、責任心、道德觀念等。 期待見証這群「相信自己有能力改變」(power of believing that you can improve),且擁有高「內控能力」(internal control) 的老師的「實驗」成果。 #建立團體文化#朋輩影響#遊戲是學習的功具#由老師變促導者#生活經驗及技能#挑戰刺激腦細胞增長#相信自己有能力改變

【創意價值教育課程】香港聖公會何明華會督中學

有幸獲邀設計課程,以戲劇、大自然等主題帶入課室,以培養同學的同理心、優點特質等。 挑戰是要在課室讓同學代入大自然環境,唯有透過聽覺和視覺效果配合大自然遊戲。 甫開始老師已溫馨提示班中ADHD者眾,感恩同學不但能完成聽覺的念力練習,經過一輪「放電」的遊戲/混戰後,也能靜下來專注地欣賞大自然的美妙。 #感謝老師的協助#學生對大自然充滿好奇#學生需要放電#遊戲中學習#感觀學習#正念練習#同理心#大自然#愛地球

【家長講座】「正向教育、激發潛能」|聖公會何明華會督中學

你活得好嗎? 感謝早前香港聖公會何明華會督中學的邀請,與百多位家長分享過去教室一些實踐經驗,如何成功透過情緒/正向教育,改變我們日常生活的語言、細節,而幫助孩子發展潛能,更重要是建立他們長遠發展所需的軟性技巧、品德、態度及自理能力。 事實上,大腦本質具有可塑性(Neuroplasticity),會隨着我們的經驗和注意力的改變而調整。重點是要懂得如何轉移孩子的焦點,轉換心理狀態,以幫助他們選擇、建立和鍛鍊邁向豐盛人生的好習慣。 其實作為成年人的我們更需要這些「能力」,以幫助調整自己去享有更理想的人生,才可以自身經驗幫助孩子。 不少人問沒有了實體教室,還有什麼活動? 的確少了小朋友的活動,但轉戰對外活動,包括家長及老師的講座/工作坊。希望有更多機會向家長、老師、學校、企業推介這影響我們幸福的「能力」。 #建立自己幸福的能力#情緒教育#腦神經

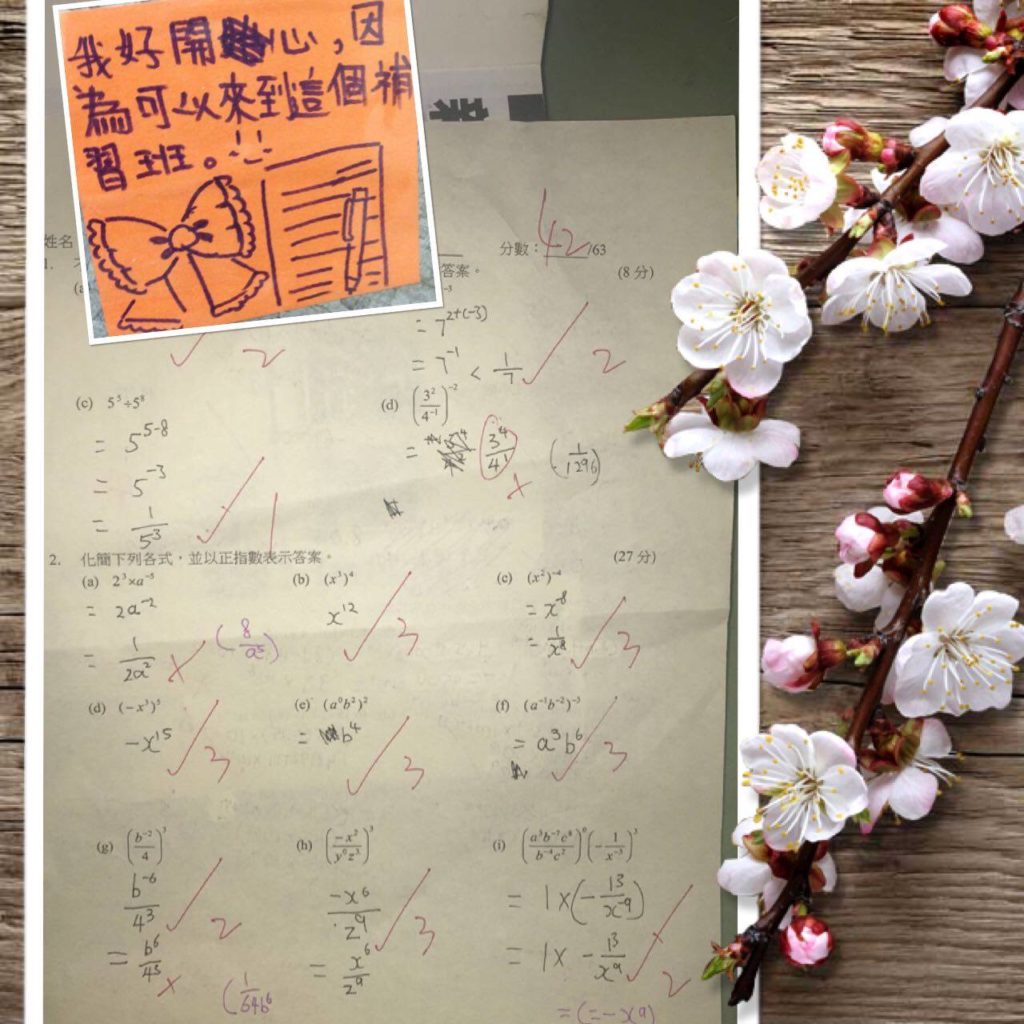

沒有教不好的學生

他是教室的首批學生,也是最後一位中學生。礙於家庭及學習障礙,他做什麼事也不易專注,當然對自己也很沒信心,經常以自己蠢為由,對什麼事也採取放棄態度,縱使自己心底多麼渴望改變和進步。 近日他傳來測驗成績表示「超開心」、「有聽書」、「以為是老師俾錯分」。 這個分數對很多學生或家長或不以為然,但我卻紅著眼跟他一起「超開心」,開心並不是為分數,而是想起當天他為可以在教室學習而開心,可是我們並沒有為他帶來很大改變,但今天他通過自己的努力,有肯定自己能力的機會和相信自己可以的希望,這才是自學能力的「根」,但願那「根」會蒂固地成長。 多謝你仍然相信我,沒有放棄了我! 學習是一個過程,需要時間去摸索,去肯定自己學習的需要(NEED)、能力及方法。只是每個孩子是獨特的,需要摸索的時間也不相同,他們需要的是「沒條件」地信任、支持、守護、等待及陪伴他們在摸索過程中成長的人。 #沒有天生壞孩子#沒有教不好的學生#改善態度比改善分數重要#學習是一個需要時間摸索自學的過程

誠意推薦《善養小童成大同》一書!

在教養路上,家長多著重子女的學習,而疏忽了自己的學習。直至小朋友的成長不似預期,教養或親子關係觸礁,很多家長才慨嘆沒有機會學習如何好好擔當家長及享受親子一職。相信這書有助你找到答案! so I quickly read it and lent it to KarenPause-0:56Additional Visual SettingsEnter Watch And ScrollClick to enlargeUnmute13,851 ViewsEDiversity 教育大同Like PageSeptember 15, 2017 · Parenting for a Peaceful World中文版 – 經歷近兩年《善養小童成大同》 終於譯成! 現正編輯中, 將於年底面世! 預購: https://goo.gl/Ke3JUA…See More

暴力教育有損孩子的身心健康|Rita Ching |ohmykids

近日網上流傳某學前教育中心的導師對學童扯衫、篤頭等粗暴行為的片段,這新聞令我不安的不單是導師的行為,而是部份家長在網上的回應,認為過程沒甚麼問題,涉事機構更標榜自己一向嚴厲,解釋因女童性格反叛,已得其母親同意日後會更嚴厲。可是從片中導師的行為、語言完全看不到一點教育工作者應有的態度。單單是女童仍在哭,導師一邊吃蘋果,一邊以輕佻的態度餵女童吃,刺激女童大哭,可見女童已受驚,亦完全感受不到導師的善意及同理心。 的確要處理年幼的新生,往往要花上不少時間讓學生適應,但這不是教育他們成長的必然部份嗎?回想教室的幼兒班,曾有女孩剛入讀時,每分秒也坐不定,沒法完成任何活動;每當導師轉身,便爬往不同角落。約一個月後,小女孩已可安坐地與其他同學一起投入課堂。改變過程完全不用責罵、懲罰,秘訣只是導師的耐性及愛心,每天花半分鐘時間跟孩子們一起看「安靜瓶」,讓他們由好奇到習慣,在孩子不經不覺培養腦袋的專注力。 當然教育方法有很多,但真正及有效的教育從來不是以暴力。以威嚇對待孩子,可能是最有效、快捷的管理方法,卻絕對不是學生長遠健康發展的福祉。對腦部尚在發展的學童,特別是幼童,會留下負面、消極的「內隱記憶」。因此如果孩子不斷體驗到負面感受,就會有大量負面的內隱記憶儲存著,可能會造成影響一生的陰影。因為我們的記憶,一般分為「外顯記憶(explicit memory)」,即在意識層面回想起過去的經驗,和「內隱記憶(implicit memory)」以過去的經驗為基礎,使我們形成對世界運轉的期待。內隱記憶讓大腦準備好以某種方式做出反應,為我們建立某種特定的心理模式,本質上是一種保障我們的安全,讓我們遠離危險的進化機制;但同時是削弱自我的方式,限制住自己、製造恐懼、逃避、悲傷和其他痛苦情緒及身體感官知覺,如失眠、恐懼症等。 教室有不少學生便是經過他們口中形容為「黑店」的洗禮,導致精神緊張、思想負面、沒有自信 ,需要花很長時間為他們重索身心 。曾聽聞不少補習中心的同工指有家長為求成績,要求打罵自己的子女。請家長不要看輕孩子的感受,不管任何年齡的孩子也可用心感受到善意及惡意,更重要是孩子跟不喜歡的人學習,學習效能會大減。 真心呼籲家長不要信奉任何暴力教育,包括語言及精神暴力。嬴了成績,可能輸掉孩子的身心健康發展及親子關係。嬴在起跑線,不一定嬴在終點線! 暴力教育有損孩子的身心健康 |Rita Ching |ohmykids

真正及有效的教育從來不以暴,以威嚇對待孩子

對這新聞不安的不單是導師對女孩的粗暴行為;而是部份家長的回應,認為過程沒問題,機構更解釋因女孩性格反叛,已得其母親同意日後會更嚴厲。 回想教室的幼兒班,有女孩剛入讀時,每分秒也坐不定,沒法完成任何活動;每當導師轉身,便往不同角落爬。約一個月後,小女孩已可安坐地與其他同學一起投入課堂。改變過程完全不用責罵、懲罰,秘訣只是導師的耐性及愛心,每天花半分鐘跟孩子們一起看「安靜瓶」。 真正及有效的教育從來不以暴,以威嚇對待孩子,可能是最有效、快捷的管理方法,卻絕對不是學生長遠健康發展的福祉。對腦部尚在發展的學童,特別是幼童,可能會留下負面、消極的「內隱記憶」,造成影響一生不能磨滅的童年陰影。

贏在起跑線,真的會贏在終點線?

正值實體教室結束一周年,看到片段中小主角的每個表情,即勾起對教室學生的回憶,特別是小主角做功課時累得不能自控地睡著,感覺熟識及心酸! 家長對子女的付出是無庸置疑,可是當中的優次選擇值得反思! 「呃Like」是孩子的需要,還是家長的想要? 興趣班是孩子的興趣,還是家長的興趣? 孩子的成績重要,還是他心身靈健康重要? 「被學習」能力重要,還是自學能力重要? 「聽話」是成年人的即時需要,還是孩子長遠自我了解及發展的需要? 贏在起跑線,真的會贏在終點線? #每個孩子都是獨特的 #信任孩子及自己的能力 #不要比較 #不要羊群心態

「棉花糖實驗」

參觀朋友的Creative Act活動,細心的導師在結尾送糖果給小朋友前,溫馨提示小朋友食糖前應對家長說什麼? 👧🏻: can I have candy please?(我可以食糖嗎)👦🏻(即時扮家長):No, don’t argue! (不要吵!不可以!) 相信這是小朋友經常收到的家長回應。下次家長可以嘗試以下的回應:👩🏻:你能忍耐到晚飯後才吃,可獲多一粒糖! 根據知名的「棉花糖實驗」,能夠堅持、「延後慾望」,以成就更大目標的小朋友,長大後較少物質成癮、學業成績也較佳。 在物質豐盛、萬千寵愛中成長的孩子,要培養孩子的堅持及「延後慾望」,又豈止是糖果的事!相信家長也需培養堅持–不「第一時間付出」物質及照顧、「延後期望」(不著眼於贏在起跑線),以成就孩子長遠的健康人生發展!

孩子不合作怎麼辦?

午膳遇上有孩子不肯進食,爸爸愈迫愈閙,孩子愈受刺激、愈堅持反抗,更歇斯底里地哭,吵鬧了數分鐘,媽媽勸阻,引起爸爸不滿,夫婦間起爭執…… 相信這場景已是司空見慣。 家長為免騷擾別人,一般會順從小朋友,只求停止哭鬧;但這樣又會否縱容小朋友以情緒「威脅」?當孩子情緒已失控,腦袋已被右腦情緒神經主宰,孩子不可能接收到家長的說或道理,最重要是家長自己也不要被怒火控制。建議:1)用右腦(感情區)聆聽孩子的感受,認同感受而不是事情的對與錯2)因應孩子的習慣嘗試舒緩他的情緒3)待孩子冷靜下來才以平和的語言,引導他用左腦理性思考問題,例如「你不喜歡那東西嗎?下次我們可以怎樣處理?你可以如何表達?但我不喜歡你剛才的行為。。。」一方面訓誡孩子、維護威信,另一方面讓孩子反思什麼是恰當行為,行為背後自後果。如果孩子這類情緒已變成習慣,要有心理準備改變不是一下子的事。當然如果孩子是有意識的威脅態度,家長便不應安撫,不跟「恐怖分子」談判。 圖片來源: http://imama.tw