未來21世紀工作最需要的技能

假如你跟子女在路旁,遇上奄奄一息的蝴蝶,你會: A) 視而不見,一走而過 B) 停下來一起研究一會才離開 C) 把它帶回家,試圖合力請救 故事發生在教室一位超有愛心的舊生身上,結果她懇求媽媽把蝴蝶帶回家拯救,一家人展開了研究之旅,由蝴蝶品種、生態,到餵食,終於皇天不負有心人。。。 這個不費分毫的親子、自然、科學、生命教育活動,由小女孩自發學習,不正正是大家趨之若鶩的芬蘭教學模式! 這小妮子從我第一天認識,已是充滿生命力、創意、好奇心、洞悉力、解難力及抗逆力– #未來21世紀工作最需要的技能 很欣賞這小妮子,更欣賞她的媽媽,願意培養女兒這些非凡優點,少點膽色也不可– #不以權威相迫 #不嫌棄她每事問 #不阻止她不從俗的想法 #不以她的反問為挑戰權威 #跟她一起在生活中學習 #接受她的不唯唯諾諾_不唯命是從_不一樣的乖

「正向教育」的優點特質

認識一位視障的單親家長,為與孩子溝通感苦惱,更經常因為孩子成績、負面情緒、偏激行為、缺乏動力、沈迷電腦等問題求助。這其實是最普遍不過的親子問題! 跟這孩子接觸後,明白他故意用偏激行為,對抗家長的囉嗦、專制及不信任。孩子成績屬中下游,對文科感苦惱,但電腦科成績特別出色。 從「正向教育」的優點特質入手,先以他的興趣、專長打開話題,再以文章推介一些自學電腦成才的榜樣。當他感興趣,便安排專業人士見他、啟發他,同時鼓勵他跟家長分享自己的想法,減少家長的擔心。 很開心近日收到家長的感謝,孩子變得積極,主動跟他分享,學習動力也有改善,並說要學好英文,以學好編寫程式。 雖然真正的改變,還有待時間證明,但總算重建了他們溝通的橋樑。 #優點特質 #VIACharacterStrengths

學生的心聲

圖中的分享來自一位很乖巧的Band One中學生,亦是我經常從這一代學生(包括小學生)聽到的心聲。 明白在現今世代,讀書、考大學仍是牢不可破的金科玉律(雖然已有很多分析指現在的工種,將有1/3在10年間漸被淘汰),為此家長及學生同樣承受很大壓力,但不當語言無助減壓及關係。 親子溝通的宜忌: ❎避免比較:三歲到成年人也不喜歡被比較,換轉家長被比較會有什麼感受? ✅增加信任:關係中缺少信任,便失去互信及尊重 ✅給予空間:小孩跟大人也需要生活、私隱、抉擇、甚至犯錯的空間。 以上的宜忌其實適用於任何關係。 雖然外在環境不易被改變,只要改變語言,關係自然會改變,繼而心態也會改變。

給擔心網絡影響子女的家長 |Rita Ching|ohmykids

又收到家長求助,在接過中三兒子的成績表後,不知如何處理自己的情緒、憂慮及兒子沈迷上網、無心學業的問題。 我經常想問題究竟是子女對學習感困難,甚至生厭在先,還是沈迷網絡在先?是家長先利用電子產品收買子女的安靜或歡心,把管教拱手予電子奶樽在先,還是子女自找成癮在先? 喜歡在自己的家長講座中作非專業調查,發現子女沈迷上網已成了頭號親子問題。這些煩惱在子女上了中學更甚,當子女年紀尚小,可還以權威壓制。當子女漸漸成長,生活及學習模式相對自由,自我思想正逐漸形成,單靠權威管得了人、管不了心。 其實這位家長的兒子在電腦科名列前茅,只是對其他科目失去興趣。如能好好引導他利用上網時間,發展自己在電腦方面的潛能,找回自信,或許將來會成為另一位星之子陳易希,會考12分也可走出年賺百萬路。 有幸參與Facebook於2月24日在華盛頓舉行的Global Online Network Safety Summit(全球網絡安全首腦會議),得到不少前瞻性的啟發。 科技未普及年代,家長普遍擔心子女「出街」被人教壞,把他們留在家中便是最安全。諷刺是現代家長反擔心子女待在家中,沈迷網路,成為癮青、毒男/女,請救他們的方法,反而是出盡法寶鼓勵他們走出家中,與社區結繫。 科技發展急速得令我們甘心被拖著走,家長在擔心子女之餘,是否自己也在不知不覺中被網絡綑綁著,卻未及改變洪流,學習如何反客為主,利用科技建立關係及有質素的生活? 不少國家如新加坡已早著先機,發展及提倡Digital / Cyber Wellbeing(網絡健康)、Digital Parenting(數據親子法) ,及Emotional Intelligence(情緒智商)以外的Digital Intelligence(數據智商)。這些地方的子女剛出生,家長便透過醫院學習如何教導子女,及與子女一起正面使用網絡,幫助我們正面的生活發展,而非被操控。 正如Facebook創辦人Mark Zuckerberg的遠見,把Facebook視為一個Global Community (全球社區),發展以建立共融的「全球社區」及回應「社區」所需為目標,包括利用其現有的18億用戶網絡,建立Amber Alert尋找失蹤兒童、平安通報站(Saftey Check)/Crisis Hub(災後支援)、自殘和自殺防止中心(Suicide Prevention Tool)、防止欺凌中心(Bullying Prevention Hub),及家長專區(Parent Portal)(幫助家長正面教導子女使用Facebook)等。在今天的企業,不單一以賺錢為目標,還顧及用戶、社區的需要,帶領社區高瞻遠矚地發展,實已感恩! 水能載舟亦能覆舟,當科技愈發展急速,令我們的生活更便利、快捷,也在不知不覺間改變了我們的生活模式及行為。科技產物是死物,它的出現是助人還是害人,全看使用者。是網絡令人沈迷,令人與人疏離,還是我們急速發展的生活模式早已出現問題,只懂為生存而生存,迷失自我及人生目標,讓生活出現空隙,借替代品來麻醉自己? 科技早已成為新一代生活不可分割的一部分,家長要做的不是恐懼它、沒有理性分析、討論便禁止子女使用,而是一同學習並教導子女如何有意義地使用。根據世界經濟論壇(World Economic Forum ),富裕家座的子女多用網絡學習,貧窮家庭的則多作娛樂。若家長不與時俱進,及早與子女好好建立有生命、互動的親子關係,當教養關係中出現空隙,電子產品、網上資訊、朋輩等便會為你代勞。 閱讀全文: 給擔心網絡影響子女的家長 |Rita Ching|ohmykids

人生是長跑賽,贏在起跑點,真的會贏在最終點嗎?

第一次見這位活潑可愛的小人兒,她愛唱愛跳愛說話,活在自己世界,很有自己主見。跟她正式說話是在她耍脾氣後,眼邊還掛著淚珠,俯身向她,還未開口,她已跟我說:「我無喊」、「對唔住」。之後跟她有小碰撞,她也是本能地立即說「對唔住」。 三歲人仔未待人叫、問,便急著澄清,她閙情緒自然要哭,為什麼要否認,為什麼要「對唔住」? 昨天在街角,見一位母親當眾怒吼其只有2-3歲的兒子:「你同我講,你知唔知錯!」,兒子帶著淚水及驚恐吐出:「知」。我心中暗為這小朋友擔心及難過,縱使他犯了彌天大罪,驚恐下真的會「知」、明白對錯嗎?當眾受駡只會破壞他的自尊,長大後成了一個沒有自信,沒有自己、壓抑情緒、只懂聽話、討好別人的爛好人! 世俗對小朋友的要求是「乖」,小朋友明白聽話就是「乖」,才得到大人寵幸。可是很多心理分析家、治療家都指出: 小時候愈「乖」、愈懂事的孩子,長大後的心理問題便愈多! 小時候愈叛逆、愈自由的孩子,長大後心智發展成熟! 人生是長跑賽,贏在起跑點,真的會贏在最終點嗎?

勿忘初心

年假前,分別為劏房家長及中學家長分享正向親子教育。當家長被問及最勞心及困擾的親子問題時,意想不到地,「沈迷手機/電腦」的聲音蓋過了「學業」。 無可否認,手機/電腦等電子產品早已成為很多家庭(不論背景)的「第三者」。其實手機是死物,沈迷電子產品是使用者問題,是用者的自控能力、時間管理出現問題。 有研究指出,學歷程度較高的父母,其子女較多以電子產品作學習用途;相反父母學歷較低的子女,較多用之於玩樂,反映家長對子女如何使用電子產品有直接影響。 當你把電子產品交予子女前, 1)是否有教導子女如何好好利用它,以幫助自己正面成長? 2)是否有教導子女的自我控制能力? 3)是否有教導子女的時間管理? 4)是否不止以言教,還以身作則教導上述的技巧? 還是拱手讓電子產品代教,甚至控制你的子女?

給哥哥和細佬的話

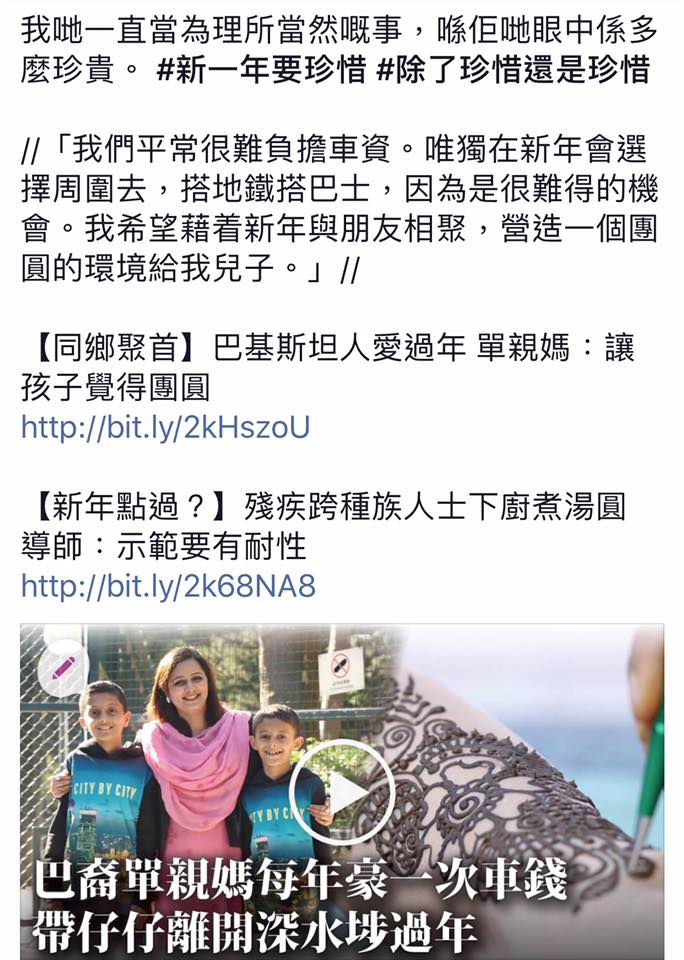

雞年快樂! 哥哥和細佬,鏡頭下的你們長高了(見以下連結),你們好嗎?中文進步了嗎? 調皮的細佬有玩不完的精力。有次你躲在走廊暗角,戴上自製的紙頭套,突然跳出來,把從洗手間出來的我嚇個半死!!!XD 溫文的哥哥永遠安靜守禮。害怕中文的你,在那次教室小朋友開會討論,並投票小息安排及違規罰則後,你竟然自願把所有罰則一一記下。 在欺凌為學校、社區常態的今天,慶幸當天兄弟們與小朋友們相處融恰。還有哥哥教鄰座小朋友英文,對方教他中文,互補所長的美麗畫面。縱使沒有了教室,你們仍不時相約到公園及球場玩,延續教室以外的友誼。 世界原沒有牆,視乎有話語權的人如何經營! 願你們繼續可在沒有牆的世界,健康快樂地成長! #世界並不需要更多成功有錢的人 #卻迫切需要能夠療癒_修復_說故事_懂愛的人_達賴喇嘛 https://www.facebook.com/AS.AppleDaily/posts/1641377216170474

失聰舞者跳出心中舞曲

走訪了視障及聽障家長,了解他們撫養健全兒女的困難,為接下來的一系列特別組家長工作坊作準備。 聽障的家長因爲自己的障礙,影響了對外特別與學校的溝通。孩子雖懂手語,什麼也不願跟家長傾訴。家長的關注只在成績,卻沒有理解孩子情緒上的需要。當孩子長大,關係便變得疏離,甚至嫌棄聽障家長,逃避途人異樣眼光,故家長哭訴寧可生下的是聽障兒。 視障家長情況也類似,興幸是可以用語言直接溝通。可是孩子日漸長大,過多的語言便成為囉唆,加上過份重視成績,關係變得緊張。 兩位家長皆因身體的障礙,自我限制跟孩子從小一起參與活動,累積共同經歷,建立關係的好機會。 可是這些問題是殘障家長獨有嗎? 說實話,他們教養的根本問題,與平日所接觸的一般健全家庭問題,不論是貧富,沒有兩樣。 人最大的限制不是身體殘障,而是思想殘障。 #最大的親子溝通障礙_口不對心_自我限制_比較_不信任_盲搶成績 #沒有教不好的孩子 #正如失聰女孩也可隨音樂跳舞《有線電視小事大意義》 https://www.facebook.com/cablewish/videos/1309089942481463/

新年快樂!

回顧那些年,因有你們每一位的出現、信任、陪伴,讓我們可以一起笑過、哭過、痛過、成長過、闖過一個又一個的關口、越過一個又一個的挑戰,最重要是讓我們變得更扎實、活出更好的自己。感謝每一個你豐富我們彼此有血有肉的人生! 2017年我們要更努力昭(彰)(喜)悅!新年快樂!🎉🎊🎈🎆

懂得感恩的人會有更好的學術成績?|Rita Ching|ohmykids

聖誕節剛過去,回想以往教室的小朋友,總有些在收不到合意的禮物後感失望、甚至投訴、發脾氣、哭叫。 最近在FB看了一段被廣傳的外國短片,相信是片中媽媽拍攝,估計是她年約4-5歲的小女兒,收到媽媽送的禮物,拆開包裝得很美的盒子,內裏竟然只有一個小小的別針,但女兒卻真情流露出令人感動的喜悅,留言者紛紛讚賞不已。同樣的事發生在我們的孩子身上會收到甚麼反應? 聖誕節不知何時已經與派對及送禮物結下不解之緣。為了不想掃興,教室也樂為基層小朋友安排,也為了不想家長花費,及浪費被遺棄的不合用禮物,我們把交換禮物改為派禮物,只讓小朋友抽籤選禮物次序,事後仍難免見到有人歡喜有人仇。送禮物原是為人帶來歡樂,為何一番美意會弄至適得其反? 今天的家長(包括基層家長)寧可慳自己,也不吝嗇花費在孩子身上,我們的孩子往往不用說一句,不需要經過渴望、期待、考慮優次,任何實用或非實用的會仿如變魔術般,自動被送上門,無論家長或孩子也覺得是理所當然,孩子當然也不知道何恩之有。 現今物質豐盛的社會,我們總不以為意地以禮物收買小朋友的開心,看到小朋友拿到禮物之後笑了,便心滿足,卻不自覺地灌輸了快樂=用錢購買、快樂=物質的方程式。 在今天只崇尚十八般武藝以「嬴在起跑線」的風氣下,鮮有推崇及裁培小朋友的感恩之心,殊不知外國有大量研究指出,感恩這最基本的情操與個人發展、社交能力、情緒、健康、抗逆力。。。甚至成績表現有關。以下試例舉一二。 根據一項刋登於Journal of Happiness Studies(2010)的研究,在1,035名就讀於紐約市的高中生中,感恩能力較高(包括對美好的大自然、對人、對事物)的學生,有較佳的成績、較少抑鬱和妒忌,以及有更正面的思想。 另一項Hofstra 大學的研究更指出愈把物質與開心、成功掛勾的青少年,成績表現愈差、愈易有抑鬱及負面思想。証明物質主義與感恩之心對孩子的影響是背道而馳。 感恩像是簡單卻抽象得很。我經常請小孩以至成年人分享開心/感恩的事,大多數是絞盡腦汁也說不出所以然。很多人不知感恩之心像我們的肌肉是可以鍛鍊的,只需每日花一丁點心思去感受及細味身邊不是理所當然的一切。不用多久,你便會發現自己對開心/感恩的敏感度大大提升,人也變得開心。 如果可以跟孩子從小建立這「肌肉」效果更佳。其實孩子是有天生的感恩能力,只是人隨著時日被社化了,把很多事情變得理所當然。要教育孩子,不是大人說說便是,最有效的鍛鍊方法當然是家長以身教去培養孩子的「感恩肌肉」。這身教可說是不費吹灰之力,簡單如在家中對先生或太太日常視之為應份的工作,例如一份早餐、打掃表示謝意。一旦習以為常地把這微小的行為植入孩子的腦海及生治中,如能解說感謝背後的原因,孩子自然會明白原來日常中很多細絮鎖事不是從天而降,久而久之便會內化感恩之心。 至於我們現在的聖誕派對,在送小朋友禮物或跟他們交換禮物前,均會事先「約法三章」,解說收禮物的「權利和義務」:禮物從何而來,送禮物背後的意義。他們有「權利」接受禮物,可以期望喜愛的禮物,只是並非會必然得到,有機會落空的。「義務」是無論那份禮物拆開後是否合意,也應對送禮人心存並表示謝意。如果輸不起,擔心得/抽到不合意的禮物,孩子有選擇不參與的自由,一旦有心理準備,便再沒有了怨言。 其實最好的禮物從來不是物質,而是建構於人與人的相聚及互動關係中。小朋友如未學會感恩、珍惜、控制情緒前,真情流露的失落、鬧情緒等表現是正常不過。情緒本身沒有好、壞,任何小朋友的情緒均是某些行為背後的表癥,更是大人教導他們的好契機。 #感恩的人成績會好 #物質主義與感恩之心背道而馳 閱讀全文: 懂得感恩的人會有更好的學術成績?|Rita Ching|ohmykids